結婚祝いの金額相場を徹底解説!関係性別の目安とマナー完全ガイド

結婚祝いの金額相場を関係性別に徹底解説。友人・兄弟姉妹・上司へのご祝儀の目安から、マナー、体験ギフトの選び方まで完全ガイド。「いくら包めばいい?」の悩みをすべて解決します。

友人や職場の同僚、兄弟姉妹の結婚が決まったとき、「いくら包めばいいんだろう?」と悩んでしまうことはありませんか。

結婚祝いの金額は、周りに相談しづらいからこそ、不安に感じる方も多いでしょう。

この記事では、関係性別の具体的な金額相場から、知っておくべきマナー、喜ばれるギフトのアイデアまで、結婚祝いに関する疑問をすべて解消します。

「これさえ読めば大丈夫」という安心感を持って、心からのお祝いを届けましょう。

結婚祝いの相場はいくら?関係性別の金額目安

結婚祝いの金額は、相手との関係性や自分の年齢、結婚式への出席有無によって変わってきます。まずは、それぞれのケース別に詳しく見ていきましょう。

親族(兄弟姉妹・いとこなど)

兄弟姉妹への結婚祝い

兄弟姉妹の結婚は、最も身近な親族として、しっかりとお祝いしたいですよね。

贈る側が20代の場合、相場は3万円〜5万円程度です。まだ社会人として日が浅く、経済的に余裕がない場合でも、3万円は包みたいところでしょう。

30代以降になると、相場は5万円〜10万円に上がります。ある程度キャリアを積み、収入が安定してきた年代だからこそ、弟や妹の門出をしっかりとお祝いしたいものです。

夫婦で出席する場合は、10万円以上を目安に考えると良いでしょう。二人分の料理やお返しの費用を考慮すると、この金額が妥当と言えます。

また、「自分が先に結婚していて、そのときにいくらもらったか」も重要なポイントです。もらった金額と同額、もしくはそれ以上を包むのがマナーと言えるでしょう。兄弟が複数いる場合は、事前に相談して金額を揃えるのもおすすめです。

いとこへの結婚祝い

いとこへの結婚祝いは、普段の付き合いの深さによって金額が変わることが多いようです。

20代であれば3万円、30代以降なら3万円〜5万円が一般的な相場となります。幼少期から仲が良く、頻繁に会っているような親しい関係であれば、5万円〜10万円包むケースもあります。

いとこ同士で金額を合わせておくと、後々気まずい思いをせずに済むでしょう。事前に連絡を取り合って、「今回は3万円にしよう」と決めておくのも一つの方法です。

甥・姪への結婚祝い

叔父・叔母の立場から甥や姪に贈る場合、30代以降の方なら5万円〜10万円が目安です。可愛がってきた甥や姪の人生の門出だからこそ、気持ちを込めて包みたいですね。

特に親しく、頻繁に交流がある場合は、10万円を包むことも珍しくありません。自分の子どものように接してきた甥や姪であれば、それ相応のお祝いをしたいと考える方が多いようです。

結婚式に出席しない場合でも、親族であれば上記の金額を目安に考えるのが一般的です。ただし、披露宴に出席する場合の3分の1程度でも問題ありません。遠方に住んでいて式に参加できない場合などは、1万円〜3万円程度のプレゼントを贈るという選択肢もあります。

友人・同僚

親しい友人への結婚祝い

友人への結婚祝いは、3万円が最もスタンダードな金額と言えるでしょう。これは結婚式のご祝儀として、全国的に最も一般的な額です。

学生時代からの親友や、頻繁に会っている仲の良い友人であれば、5万円を包むケースもあります。「この人には特別にお祝いしたい」という気持ちがあれば、金額を上乗せするのも素敵な選択です。

ただし、あまり高額すぎると相手に気を遣わせてしまう可能性があります。友人関係においては、「お互い様」という感覚が大切ですので、バランスを考えることも重要でしょう。

職場の同僚への結婚祝い

同じ職場で働く同僚へも、3万円が一般的です。ただし、職場によっては「同期は全員3万円」「先輩社員は3万5千円」などと暗黙のルールがある場合もあります。

先輩社員や同じ部署の仲間に事前に確認しておくと、金額で悩むことなく安心して準備できるでしょう。

結婚式に招待されていない場合は、個人で贈るなら5,000円〜1万円程度のプレゼント、または複数人でお金を出し合って1万円〜3万円程度のギフトを贈るのがスマートです。部署やチームでまとまって贈る場合、一人当たり3,000円〜5,000円ずつ出し合うことが多いようです。

グループの友人への結婚祝い

学生時代のサークル仲間や、趣味の集まりなど、グループで贈る場合は一人5,000円〜1万円ずつ出し合うパターンが多く見られます。

5人集まれば2万5,000円〜5万円、10人集まれば5万円〜10万円の豪華なプレゼントが用意できます。カタログギフトや体験ギフト、高級家電など、個人では手が届きにくい価格帯のものを贈れるのがメリットです。

上司・部下

上司・先輩への結婚祝い

お世話になっている上司や先輩の結婚式に出席する場合、基本は3万円です。特に日頃から指導を受けていたり、キャリアの相談に乗ってもらっていたりする上司であれば、5万円を包むこともあります。

ただし、あまり高額すぎると逆に気を遣わせてしまうため、立場や関係性のバランスを考えることが大切です。部下という立場で10万円を包むようなことは、一般的には避けた方が良いでしょう。

結婚式に出席しない場合は、1万円程度のプレゼントを贈るのが一般的です。センスの良いギフトを選ぶことで、金額以上に気持ちが伝わるはずです。

部下への結婚祝い

管理職の立場で部下の結婚式に出席する場合、相場は3万円〜5万円となります。30代で課長職であれば3万円〜5万円、40代で部長職であれば5万円〜というように、役職が上がるほど金額も上がる傾向にあります。

企業によっては「課長職は3万円」「部長職は5万円」など、職位ごとの目安が社内で決まっていることもあります。総務部や先輩管理職に確認しておくと、迷わずに済むでしょう。

結婚式に出席しない場合でも、上司として1万円〜2万円程度のプレゼントを贈るのが一般的です。部下の人生の節目をしっかりとお祝いする姿勢は、良好な関係構築にもつながります。

結婚祝いで気を付けたい3つの金額マナー

金額の相場が分かったところで、次は「やってしまいがちな失敗」を避けるためのマナーを押さえておきましょう。知らないと恥をかいてしまうポイントもあるため、しっかり確認しておきたいものです。

ご祝儀とプレゼントのバランスを考える

「ご祝儀だけでは物足りない気がするから、プレゼントも贈りたい」という気持ちは分かりますが、ここには少し注意が必要です。

結婚式に出席する場合、基本的にはご祝儀が結婚祝いとなります。それに加えてプレゼントも贈りたいのであれば、ご祝儀+プレゼント代の合計が相場内に収まるように調整するのがポイントです。

バランスの良い組み合わせ例

友人の場合、相場は3万円です。以下のような組み合わせが考えられます。

- パターン1:ご祝儀3万円のみ

- パターン2:ご祝儀2万円+プレゼント1万円=合計3万円

- パターン3:ご祝儀2万5千円+プレゼント5千円=合計3万円

このように、合計金額が相場内に収まるように調整することで、相手に気を遣わせずにスマートなお祝いができます。

避けたい組み合わせ

- ご祝儀3万円+プレゼント1万円=合計4万円

この組み合わせは、相場を超えて相手に気を遣わせてしまう可能性があります。また、4万円という金額自体も「死」を連想させるため、縁起が良くないとされています。

同様に、9万円も「苦」を連想させるため避けるべき金額です。2万円、4万円、6万円、8万円、9万円といった偶数は、「割れる=別れる」というイメージから避けられてきましたが、最近は2万円や8万円は許容されつつあります。

結婚式に出席しない場合

結婚式を欠席する場合は、ご祝儀の代わりとしてプレゼントを贈るのが一般的です。この場合、出席する場合の相場の3分の1程度、つまり1万円前後が目安となります。

式に出席しない場合の贈り方とタイミングに気を付ける

「招待されたけれど都合がつかない」「そもそも式には呼ばれていない」という場合、お祝いの気持ちを伝えるタイミングと方法が重要になってきます。

欠席する場合の金額

結婚式を欠席する場合の相場は、出席する場合の「3分の1程度」が一般的です。例えば、出席する場合が3万円なら、欠席の場合は1万円ということになります。

ただし、欠席の連絡が遅れた場合は要注意です。招待状の返信期限ギリギリや、返信期限を過ぎてからの欠席連絡は、新郎新婦にキャンセル料が発生する可能性があります。

この場合は、お詫びの意味も込めて、出席する場合と同額程度を包むのがマナーです。「急な欠席で迷惑をかけてしまって申し訳ない」という気持ちを、金額で示すことができます。

結婚式を挙げない場合

最近では、結婚式を挙げないカップルも増えています。この場合、友人や同僚であれば1万円程度のプレゼント、親族であれば3万円〜5万円程度の現金やプレゼントを贈るのが一般的です。

「式は挙げないけれど、お祝いの気持ちは届けたい」という場合は、新居に招かれたタイミングや、食事に誘って直接渡すなど、工夫すると良いでしょう。

贈るタイミング

結婚祝いを贈る理想的なタイミングは、結婚式の1〜2ヶ月前です。新郎新婦の新生活準備が本格化する前に届けることで、「これを使って新生活を楽しんでね」という気持ちが伝わります。

遅くとも結婚式の1週間前までには届くように手配しましょう。結婚式直前は新郎新婦も忙しいため、荷物を受け取る余裕がないことも考えられます。

式当日や式後に渡すのは、できれば避けたいところです。ただし、式当日に「どうしても直接渡したい」という場合は、受付で預かってもらうか、事前に新郎新婦の親族に相談しておくと良いでしょう。

「大安」などの六曜を気にする場合

縁起を担ぎたい方は、「大安」「友引」など吉日を選んで贈ると、さらに気配りが光ります。逆に、「仏滅」は避けた方が無難でしょう。

ただし、最近では六曜をあまり気にしない方も増えています。相手の価値観に合わせて判断すると良いでしょう。

ご祝儀袋の選び方や表書きの基本ルールを守る

「金額が決まったから、あとはご祝儀袋に入れるだけ」と思っているなら、ちょっと待ってください。ご祝儀袋にも、実は細かいルールがあります。

水引は「結び切り」を選ぶ

ご祝儀袋を選ぶとき、必ず「結び切り」または「あわじ結び」の水引がついたものを選びましょう。これは「一度結んだらほどけない=一度きりのお祝い」という意味が込められています。

間違えやすいのが「蝶結び」の水引です。こちらは「何度も結び直せる=何度あっても良い」という意味なので、出産祝いや入学祝いなど、繰り返し起こっても良いお祝い事に使うものです。結婚祝いには絶対にNGですので、注意しましょう。

袋の豪華さは金額に合わせて

ご祝儀袋には、シンプルなものから金銀の飾りがついた豪華なものまで、さまざまな種類があります。基本的には、包む金額が多いほど豪華な袋を選ぶというバランス感覚が大切です。

- 3万円の場合:一般的な水引付きのご祝儀袋(300円〜500円程度)

- 5万円の場合:やや装飾のあるご祝儀袋(500円〜800円程度)

- 10万円の場合:金銀の飾りがついた豪華なご祝儀袋(800円〜1,500円程度)

3万円を包むのに、やたら豪華な金銀の飾りがついたご祝儀袋を使うのは不釣り合いです。逆に10万円を包むのに、シンプルすぎる袋も失礼に当たります。

中袋には新札を表向きに

ご祝儀のお札は必ず新札を用意しましょう。「あなたのために前もって準備しました」という気持ちの表れです。新札は銀行や郵便局の窓口で両替してもらえます。結婚式が集中する春や秋のシーズンは、銀行も混雑するため、早めに準備しておくと安心です。

中袋にお札を入れるときは、お札の表側(人物が印刷されている方)が袋の表側に向くように入れます。そして、お札の上側(人物の頭)が袋の上になるように入れるのが正解です。

複数枚のお札を入れる場合は、向きを揃えて入れましょう。バラバラの向きで入れると、雑な印象を与えてしまいます。

表書きは筆ペンで丁寧に

「寿」「御結婚御祝」などの文字の下に、自分の名前を毛筆か筆ペンで書きます。ボールペンやサインペンはカジュアルすぎるため、NGです。

文字を書くのが苦手な方は、濃い黒の筆ペンを使い、ゆっくり丁寧に書くことを心がけましょう。薄い墨は「お悔やみ事」を連想させるため、必ず濃い黒で書きます。

連名の場合の書き方

- 夫婦連名:中央に夫の名前、その左側に妻の名前を書きます

- 友人数名(2〜3名):右から年上順に名前を並べます

- 4名以上のグループ:代表者の名前を中央に書き、その左側に「外一同」と記入。別紙に全員の名前を書いて中袋に同封します

金額は旧字体で

中袋の表には金額を書きますが、このとき使うのは旧字体の漢数字です。

- 1万円:壱萬圓(金壱萬圓)

- 2万円:弐萬圓(金弐萬圓)

- 3万円:参萬圓(金参萬圓)

- 5万円:伍萬圓(金伍萬圓)

- 10万円:壱拾萬圓(金壱拾萬圓)

これは改ざんを防ぐための昔からの知恵です。現代でもこの習慣は大切にされています。

中袋の裏には、自分の住所と氏名を書きます。新郎新婦が後でお礼状を送る際に、この情報が必要になるためです。

ふくさで包む

ご祝儀袋は、そのまま持っていくのではなく、「ふくさ」という布に包んで持参するのがマナーです。ふくさで包むことで、袋が汚れたり折れたりするのを防ぎ、丁寧な印象を与えることができます。

お祝い事には、赤やピンク、オレンジなど明るい色のふくさを使います。紫色のふくさは、お祝い事・お悔やみ事の両方に使えるため、一つ持っておくと便利でしょう。

包み方は、ふくさを広げて中央やや左寄りにご祝儀袋を置き、「左→上→下→右」の順で折りたたみます。

結婚祝いの金額に迷ったら、体験ギフトがおすすめ!

ここまで現金での結婚祝いについて見てきましたが、「せっかくなら、もっと思い出に残るものを贈りたい」と思う方もいるのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが体験ギフトです。

体験ギフトとは?

体験ギフトとは、レストランでの食事、温泉旅行、アクティビティ、エステ、クルージングなど、「モノ」ではなく「コト」を贈るギフトのことです。最近、結婚祝いの新しい選択肢として人気が高まっています。

カタログ形式になっているものが多く、受け取った新郎新婦が自分たちの好きな体験を選べる仕組みになっています。「何を贈ったら良いか分からない」という場合でも、相手に選んでもらえるため、失敗が少ないのも魅力です。

体験ギフトが選ばれる理由

好みを外す心配がない

「家電や食器はすでに持っているかもしれない」「好みが分からなくて選べない」という悩みは、贈る側に共通の不安です。

体験ギフトなら、そんな心配は無用です。二人だけの特別な時間を過ごしてもらえるため、物が増えることもなければ、好みを外す心配もありません。

思い出に残る贈り物になる

モノは時間とともに古くなったり、壊れたりします。しかし、体験ギフトで贈る「思い出」は色褪せることがありません。

「あなたが贈ってくれたあのレストラン、すごく美味しかったよ」「温泉旅行、本当に楽しかった」という感謝の言葉と笑顔が返ってくるのは、贈る側にとっても嬉しいものです。

何年経っても「結婚祝いでもらった体験、覚えてる?」と話題になる、特別なプレゼントになるはずです。

新婚生活にぴったりの理由

結婚したばかりの二人は、新居の準備、引っ越し、各種手続き、仕事など、とにかく忙しいものです。そんなときに体験ギフトがあれば、「たまには二人でリフレッシュしよう」というきっかけになります。

高級レストランや温泉宿など、普段は行かないようなちょっと贅沢な場所を選べば、新婚生活の素敵な思い出の一ページとなるでしょう。

現金との組み合わせもOK

「体験ギフトだけでは物足りないかな」と感じるなら、現金と組み合わせる方法もあります。

例えば「ご祝儀2万円+体験ギフト1万円」という形なら、実用的な気持ちと特別な体験の両方をプレゼントできます。予算内で上手に組み合わせれば、より印象深いお祝いになるでしょう。

【関係性別】結婚祝いに喜ばれる体験ギフトランキング

「体験ギフトに興味はあるけど、具体的に何を選べばいいの?」という方のために、関係性別におすすめの体験ギフトをランキング形式でご紹介します。

兄弟・親戚

身内だからこそ、少し贅沢な体験を贈って心からリラックスしてもらいたい。

そんあ気持ちが伝わる兄弟姉妹や親戚への結婚祝いには、ゆっくりと二人の時間を楽しめる体験ギフトが人気です。

1位:首都圏近郊 温泉旅館カタログギフト

兄弟姉妹への結婚祝いで最も人気なのが、東京近郊の温泉旅館でのペア宿泊体験です。

日ごろの感謝とお祝いの気持ちを込めて、喧騒を離れてゆっくりと過ごせる極上の湯宿時間をプレゼントしてはいかがでしょうか。草津温泉や湯河原温泉、強羅温泉、箱根湯本温泉など、東京近郊の厳選された温泉旅館から宿泊先を選べます。

首都圏近郊に住んでいる方なら、週末を利用して手軽に利用できるのも魅力。「仕事が落ち着いたら、これ使って旅行においで」と渡せば、新婚旅行とは別に、もう一つの特別な思い出をプレゼントできます。

予算に合わせて選べるため、兄弟が複数いる場合でも調整しやすいのが嬉しいポイントです。

2位:カタログギフト レストランペア・ゴールド

「旅行に行く時間はなかなか取れない」という二人には、レストランペアカタログギフトがおすすめ。

このカタログギフトでは、イタリアンや寿司、ステーキ、しゃぶしゃぶなど幅広いジャンルからレストランを選んで食事を楽しむことができます。夫婦で普段はなかなか行かないレストランに行って、おいしい食事と新鮮な空間を楽しんでもらえることでしょう。

カタログを見ながら「どのレストランにしようか」と二人で相談する時間も、素敵な”思い出”としてプレゼントできます。

3位:カタログギフト anataeコレクション

「何を贈ったら良いか分からない」という場合には、さまざまなジャンルから選べる「anataeコレクション」のカタログギフトがおすすめです。

レストランでの食事やホテルでの宿泊、非日常的なアクティビティなど、多様なジャンルから選ぶことができます。

夫婦向けのペア体験ギフトも揃っているため、結婚祝いのようなお祝いの場面でも喜ばれるギフトです。

親しい友人・同僚

親しい友人や同僚には、気軽に楽しめて、でもちょっと特別感のある体験ギフトがおすすめです。

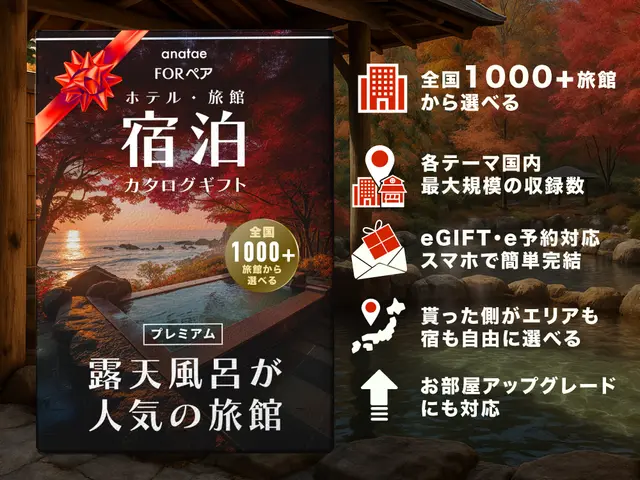

1位:プレミアム 露天風呂が人気の旅館カタログギフト

親しい友人への結婚祝いで最も人気なのが、全国1,000施設以上の露天風呂が人気の旅館から選べるペア宿泊カタログギフト。

日本全国から厳選した露天風呂付き旅館から、受け取った方が好みの施設を選べるこのカタログギフトです。静岡の海を臨む露天風呂、北海道の雪見温泉、箱根の強羅温泉など、自然を感じながらゆっくりと過ごすことができるホテルや旅館がきっと見つかるでしょう。

「結婚式の後、少し落ち着いたら使ってね」と渡せば、新婚生活の素敵な思い出作りをサポートできる体験ギフトです。

2位:カタログギフト レストランペア・ゴールド

友人への結婚祝いの定番として人気なのが、レストランペアカタログギフト。

イタリアンや寿司、ステーキ、しゃぶしゃぶなど幅広いジャンルからレストランを選んで食事を楽しむことができます。夜景の見えるお店や個室のあるレストランも多く、普段とは違う雰囲気や空間も味わってもらえるギフトです。

レストランを選ぶときから体験がはじまるレストランカタログギフトで、夫婦の絆をさらに深めるぜいたくな食事の場をプレゼントしてはいかがでしょうか。

3位:宿泊ギフトカード(ホテル・旅館)

「気に入ってもらえるかな?」と迷ってしまう方におすすめなのが、全国約18,000軒のホテルから自由に宿泊先を選べる宿泊ギフトカード。

温泉旅館での癒しのひとときや、ラグジュアリーホテルでの非日常体験、贅沢な時間が過ごせるリゾートホテルなど、さまざまなスタイルの施設をラインアップ。

5,000円・1万円・2万円・3万円の4種類があるので、予算に合わせて選べるのもおすすめポイントのひとつです。

上司・目上の方

目上の方には、上質で落ち着いた体験を選ぶのがポイントです。

1位:露天風呂が人気の旅館 カタログギフト

上司や先輩への結婚祝いには、全国1,000施設以上の露天風呂が人気の旅館から選べるペア宿泊カタログギフトが最も人気。

静岡の海を臨む露天風呂、北海道の雪見温泉、箱根の強羅温泉など、自然を感じながらゆっくりと過ごすことができるホテルや旅館が揃っています。

心温まるおもてなしや、至福のひとときを大切な上司に贈りませんか。

2位:カタログギフト レストランペア・シルバー

「レストランペア・シルバー」は、イタリアン、フレンチ、和食、寿司など、さまざまなジャンルのレストランから選べるカタログギフト。

普段はなかなか行かないレストランでの食事を、結婚祝いに贈ってみてはいかがでしょうか。

受け取った方が好きなレストランを選べるので、相手の好みが分からない場合でも安心して贈ることができるのも嬉しいポイントです。

3位:anataeギフトカード

「好みがわからない」「もし気に入ってもらえなかったら…」と悩んでしまう方には、anataeのギフトカードがおすすめ。

グルメやスパ、美容、アウトドア、サウナなど、約600種類の魅力的な体験から選べるため、心に残る特別な思い出を贈ることができます。

受け取った方が"体験"を自由にセレクトできるので、贈る側の"想い"と受け取る側の"喜び"が確実に繋がります。

5,000円から3万円まで予算に応じて柔軟に選べるため、上司への結婚祝いとして適切な金額で贈ることができます。

【予算別】結婚祝いにぴったりの体験ギフト

「予算は決まっているけど、その範囲で何が選べるのか知りたい」という方のために、予算別のおすすめ体験ギフトをご紹介します。

〜5,000円|気軽に贈れるギフト

グループでお金を出し合う場合や、ちょっとしたプレゼントとして贈りたいときにぴったりの価格帯です。

10,000円〜|特別感のある贈り物

しっかりとお祝いの気持ちを伝えたい相手には、この価格帯の体験ギフトがおすすめです。

結婚祝いの金額マナーをおさえて素敵なギフトを贈ろう!

結婚祝いで一番大切なのは、「お祝いしたい」という気持ちです。しかし、その気持ちをきちんと形にして届けるためには、金額の相場やマナーを知っておくことも欠かせません。

この記事のポイントまとめ

関係性別の金額相場を押さえる:友人は3万円、兄弟姉妹は5万円〜10万円、上司・部下は立場によって異なる

ご祝儀とプレゼントのバランス:合計金額が相場内に収まるように調整する

タイミングが重要:結婚式の1〜2ヶ月前から1週間前までに贈る

ご祝儀袋のマナー:水引は「結び切り」、新札を用意、金額に見合った袋を選ぶ

体験ギフトという選択肢:思い出に残る贈り物として人気上昇中

そして「何を贈るか」で迷ったときは、体験ギフトという選択肢も思い出してみてください。形には残らないけれど、心には深く残る。そんな特別な贈り物が、新郎新婦の新生活に素敵な彩りを添えてくれるはずです。

新しい門出を迎える二人に、あなたらしい心のこもったお祝いを届けましょう!

よくある質問

Q1. 結婚式に出席するけど、遠方からの参加で交通費がかかります。ご祝儀の金額を減らしても良いですか?

A. 基本的には、交通費がかかっても相場通りの金額を包むのが一般的です。ただし、新郎新婦側から交通費や宿泊費の補助がある場合は、その分を考慮しても構いません。

遠方からの出席は、それだけでも大変な労力です。新郎新婦もそれを理解しているはずですので、無理のない範囲で判断しましょう。

Q2. すでに同じ友人の二次会に会費を払っています。披露宴にも招待された場合、ご祝儀は別に必要ですか?

A. はい、披露宴に出席する場合は、二次会の会費とは別にご祝儀が必要です。披露宴のご祝儀は「料理代+引き出物代+お祝い」を含んだ金額設定になっているため、相場通りの金額を包みましょう。

Q3. 夫婦で出席する場合、ご祝儀はいくら包めば良いですか?

A. 夫婦で出席する場合の相場は、以下の通りです。

- 友人の場合:5万円〜7万円

- 兄弟姉妹の場合:10万円〜

- いとこなどの親族:7万円〜10万円

「二人分」と考えて、単純に倍にするのではなく、やや控えめの金額でも問題ありません。ただし、4万円や6万円といった偶数は避け、5万円、7万円、10万円など奇数に調整します。

Q4. 結婚式を欠席した後、やっぱり出席できることになりました。ご祝儀の金額はどうすれば良いですか?

A. 一度欠席の連絡をした後に出席に変更する場合、通常の出席時と同じ相場の金額を包みます。欠席時に「欠席分のご祝儀」として1万円程度を既に贈っていた場合でも、出席する場合は改めて3万円程度を包むのが一般的です。

Q5. 連名でご祝儀を贈る場合、金額はどう決めれば良いですか?

A. 連名の場合、一人当たりの金額が少なすぎない配慮が必要です。

- 2名の場合:合計5万円(一人2万5千円×2)または合計3万円(一人1万5千円×2)

- 3名の場合:合計3万円〜5万円(一人1万円〜1万6千円程度)

- 4名以上:一人5,000円〜1万円程度

グループの関係性や親密度によって調整しましょう。

Q6. 「ご祝儀は気にしないで」と言われました。本当に包まなくても良いですか?

A. これは社交辞令の可能性が高いため、相場通りに包むのが無難です。特に、披露宴に出席する場合は、料理や引き出物の費用が発生しているため、必ずご祝儀を用意しましょう。

「気にしないで」という言葉は、「高額でなくても構わない」という意味だと解釈するのが適切です。

Q7. 海外挙式に招待されました。ご祝儀の相場は変わりますか?

A. 海外挙式の場合、相場はケースバイケースです。

- 旅費を自己負担する場合:1万円〜2万円程度のご祝儀またはプレゼント

- 旅費を新郎新婦が負担する場合:通常通り3万円程度のご祝儀

事前に他の招待客と相談して、金額を揃えておくとスムーズです。

Q8. 再婚の結婚式に招待されました。ご祝儀の金額は初婚と同じですか?

A. はい、基本的には初婚と同じ金額を包むのが一般的です。再婚であっても、新しい門出をお祝いする気持ちは変わりません。

ただし、過去に同じ人の結婚式でご祝儀を渡している場合は、やや控えめの金額でも失礼にはなりません。関係性や状況に応じて判断しましょう。

anataeの体験ギフトで、感動の時間を贈りませんか?